簡單的介紹你&《思維槓桿》

大家好,我是米克,是 Podcast 節目《思維槓桿》的共同主持人與創辦人之一。

《思維槓桿》是一檔以輕鬆對談為主軸,專注於心智成長和生活思考的 Podcast,由我和 Michael 共同主持。我們把自己定位成「思維健身房」的私人教練,目標是用最輕鬆的方式,陪伴聽眾發現生活中的思維寶藏,找到撬動人生的支點。

我們的聽眾多為渴望自我成長、希望提升生活品質的年輕族群。目前在 Instagram 上累積了超過 18 萬名追蹤者,節目也已上架至 Spotify、Apple Podcast、KKBOX 等各大平台。

我們的收入來源包括付費節目內容、會員訂閱、周邊商品與品牌合作,目前年營收已突破八位數新台幣。

是什麼契機讓你們創立《思維槓桿》?

過去我曾經唸過電機系也念過國貿系,但發現自己比較不適合用一般傳統大學的授課方式學習,所以出社會後的所有工作都與學校所學的內容沒有直接關聯。

創業之前,我做過太多份工作了。其中,影響我最深的是業務性質的工作和教育訓練講師。再加上過去曾經有創業過的經驗,所以知道將一份事業做起來,需要培養自己跨領域的認知,所以從很早就開始投入不同領域的研究與閱讀。

思維槓桿從 2022 年三月開始推出第一集的節目,從開始非常簡陋用電腦錄製,一段時間之後才慢慢購入很初階堪用的錄音設備,慢慢演變到現在。

想到要開始錄音製作 Podcast 有幾個原因:

1. 無論是在工作或生活中,常常有人找我討論他們遇到的問題,有些人甚至會在聊天過程中用手機錄音或做筆記。這讓我開始思考,是否可以把這些問題整理得更有系統,轉化成節目內容分享給更多人。

2. 能夠用錄音的方式是記錄自己在這個時期的思維,我認為有方式可以保留自己的想法是一件很棒的事。同時也可以看見過去自己的想法被現在的自己推翻,這也讓我自己可以見證到自己進步的過程。這些紀錄對我來說也很像是收藏,所以儘管剛開始流量並不是非常好,也不會有很大的挫敗感。

3. 我觀察到歐美地區的 Podcast 非常盛行,也相信台灣市場有很大的成長空間。過去的我也曾經認為 YouTube 是個潛力平台,但因為自己不斷猶豫、內耗,錯過了時機。所以到了 2022 年,我下定決心不想再錯過一次,於是就開始行動。

4. 市場上嚴肅討論成長議題的內容很多,討論輕鬆娛樂話題的也很多,但我希望能找到一種介於兩者之間的方式:「用輕鬆但有深度的對話,帶領更多人踏上學習與自我成長的旅程,活出最好的自己。

至於為什麼會選擇跟 Michael 一起錄製這個節目,是因為我一直很欣賞他對人的細膩觀察,以及他對內容的高標準。我們在一起工作的時間,也慢慢培養出很不錯的默契。

但最關鍵的,還是來自他的好奇心。他只要聽不懂就一定會繼續追問。我覺得自己能夠找到一些好答案,很多時候是因為他總是能提出好問題。其實在錄節目之前,我們就經常討論哲學、宗教、成長、關係、管理等等的議題,常常聊到凌晨,只是那時候還沒有用麥克風把它們錄下來而已。

創業初期做了什麼?投入多少時間、成本?

創業初期基本上就是買了一個錄音介面、兩隻初階的麥克風跟兩個初階的耳機。所以投入的資金其實就是我覺得要給聽眾比較好的收聽品質,才能夠把聽眾留下來。所以到目前為止我們營運成本都不算太高,基本上就是由我跟麥可作為出資者。

我還記得在《思維槓桿》正式開始之前,我們在 2020 年曾經跟麥可以及另一位朋友三人嘗試錄音。雖然錄了兩集,但最後卻沒有剪輯、也沒有上傳,因為那次的合作過程中並沒有產生太多共鳴與火花。

反而是《思維槓桿》開始之後,第一季的內容很多都是在開錄前 30 分鐘才臨時發想與準備的,很多時候就是即興發揮、真實地把內心的思考說出來。我們沒有做太多市場調查,問大家想聽什麼主題,而是先回頭去看:「我們最近自己遇到了什麼問題?身邊的朋友又在煩惱什麼?」我們會從這些經驗中提煉出值得探討的核心議題,再整理成節目內容分享出去。因為我們相信,雖然每個人都是獨特的個體,但在生命中會遇到的困境,其實本質上差異並不大。

真正的「創業旅程」,我們認為是從 2024 年 3 月才正式開始。因為直到那時,我們才真正開始盈利。過去我們不接業配,也沒有透過這個品牌進行任何變現。一直到去年,我們才覺得時機成熟,可以嘗試訂閱制的方式,讓節目產出有更穩定的資源與支持。

不過,要創造比以往多一倍的內容,就勢必要擴編團隊。但這也帶來了初期的一些挑戰。最一開始,我們用的是遠端合作的方式,只有一位同仁協助節目執行,但對方卻經常因各種原因臨時消失,導致我們的製作流程時常被打斷,對當時的我們來說是一個很大的困擾。

一直到 2024 年底,我們才找到目前的合作導演,也慢慢把原本的工作內容進行交接,這個問題才算真正解決。整個團隊的運作也從那時候開始更穩定。

是如何在初期提升流量?

創業初期,我們能夠有效提高流量,主要是從 Instagram 開始日更短影片。

我認為 Podcast 的優勢,在於它能夠保有討論深度的空間,讓我們有時間去深入探討複雜或抽象的主題;而短影片則是很好的一個補充形式,能夠透過剪輯把節目的精彩片段轉化為濃縮、有力的內容,快速觸及更多人。

所以在一開始,我們會從每一集節目中挑選出最有共鳴、最容易產生連結的片段,以穩定、相對高頻率的方式在 Instagram 上發佈。這樣的策略,在 2023 年底到 2024 年中這段時間,幫助我們吸引了大量新聽眾,也讓更多人透過短影片接觸到我們的節目,進一步願意花時間收聽完整版。

在 Instagram 查看此個人檔案思維槓桿(@lyt_podcast)• Instagram 相片與影片

第一次變現是怎麼做到的?

我們第一次的變現,其實就是從訂閱制開始的。當時決定要走這條路,我們就在 IG 上開了第一次直播,沒想到真的收到了很多聽眾的支持。

訂閱的方案有兩種,月費 NT$399 跟 NT$599。剛開始推出的時候,每個月大約能創造 35 到 40 萬元左右的營業收入。整體營運的成本其實不高,主要就是我們兩位主持人加上導演的薪水。

不過老實說,以訂閱制的模式變現,有一定的挑戰,我們到現在也還沒完全解決。相較之下,台灣的聽眾對「付費收聽」節目的接受度仍有限。畢竟現在市場上有太多內容豐富、品質又高的免費節目,要讓聽眾願意額外付費收聽進一步的內容,確實不容易。我們認為,這樣的模式必須仰賴深耕鐵粉社群,才能持續推動下去。也因此,訂閱制的成長在一段時間後就進入了相對穩定的平台期。

面對這樣的情況,我們並沒有選擇繼續投資在原本的模式上,而是開始思考:「是否能創造出一項產品,就算對方不是我們的聽眾,也能因為這個產品而提升生活品質?」

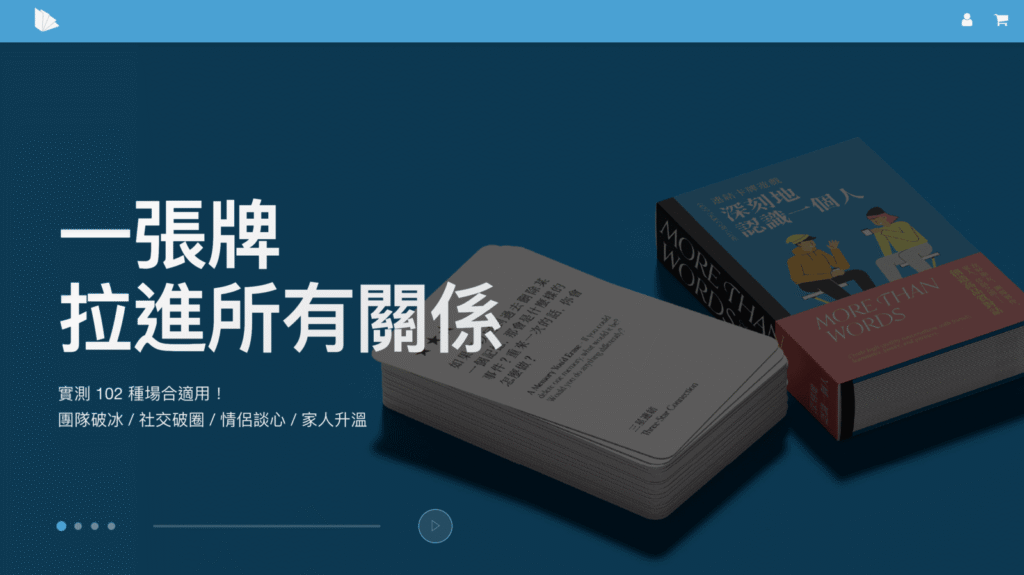

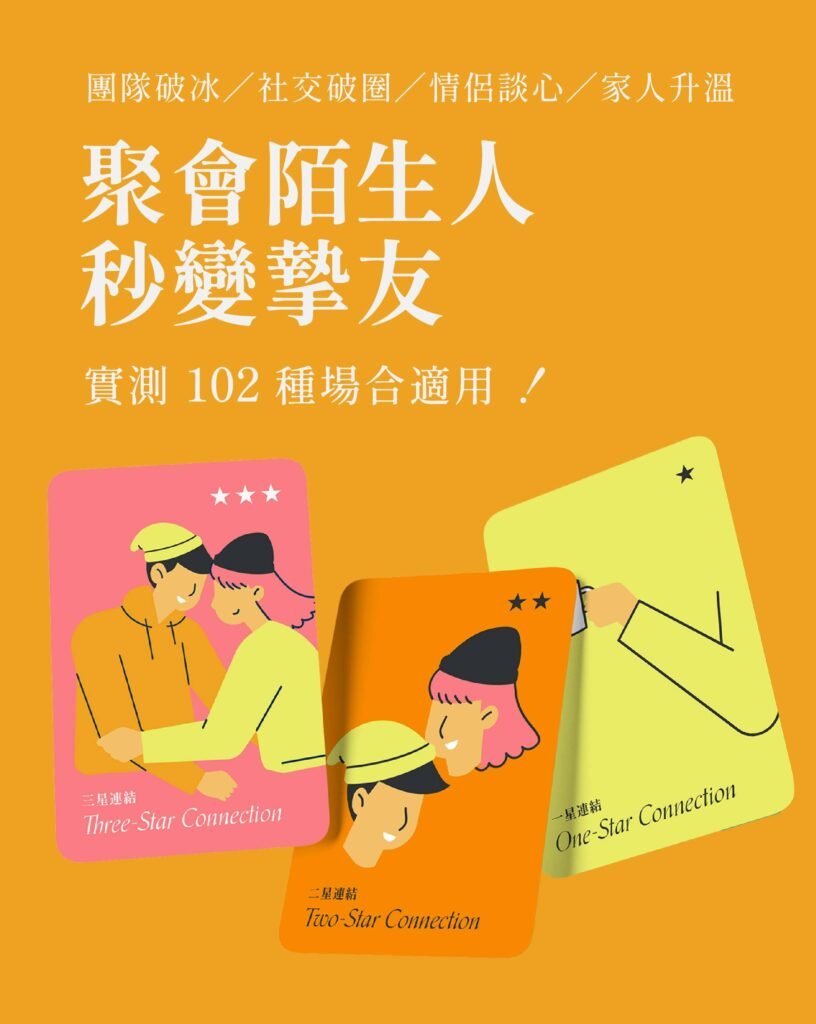

這樣的思考,最終促成了我們在 2025 年推出全新卡牌遊戲《深刻地認識一個人》。

這款產品是一場促進深度交流與理解的互動體驗卡牌桌遊。我們設計了一系列循序漸進的提問卡牌,目的是引導參與者探索彼此的內在世界,創造更有意義的連結。在這個充滿快節奏與表面互動的時代,我們希望這款產品能為人與人之間,創造一個深度交流的機會。

推出這個產品後,我們也開始把成本投入在相關商品的開發,以及網站的建置與維護、廣告投放、品牌設計等。整體營收雖然穩定,但大多都投入在新產品的創造與品牌建設上。

我們希望品牌能夠保有一定的資金彈性,因為對我們來說,這不只是一份現在的事業,而是一個能持續推動深度思考與成長的長期平台。我們也期待未來能打造出更完整、更有影響力的項目與企劃。

是如何行銷品牌?

有點難回答,因為我好像沒有特別使用什麼行銷策略。

我覺得最重要的還是持續產出高品質的內容,內容如果能夠引發聽眾的共鳴,甚至真的幫助他們改變思維、進而改變行動,自然會有更多人想要分享。

所以從整體來說,行銷策略上可以說是沒有什麼太大的變動。

不過今年有開始嘗試邀請各式各樣不同領域的來賓接受採訪,希望透過這樣的方式,吸引更多不同類型的聽眾,拓展我們的聽眾群。

創業以來營運的情形如何?

目前營收最高的是我們《深刻地認識一個人》的卡牌,我們其實在還沒有投放廣告時就已經在短時間內達成七位數的營收。

在經營公司時,我們一直在思考,有沒有什麼成本相對低,但同時能讓客戶真正受益,並且為我們創造盈利的方式。這也是為什麼我們從不盲目追求那些看起來光鮮亮麗,但對解決客戶問題沒太大幫助的花費。

像是租更高檔的辦公室、印製質感很棒但實用性不大的名片,或者打造華麗卻不實用的官網,我們都非常謹慎避免這些無效投資。

未來,我們最重要的規劃就是持續完善「深刻」系列的卡牌商品。下一階段,我們希望能針對戀愛中的伴侶設計更深度的互動卡牌,幫助他們更深入地走進彼此的內心世界。

同時,我們也期待把「深刻」系列的卡牌,與更多公益活動結合起來。因為我們非常清楚,許多人的煩惱往往來自人際關係的困難,而社會上還有很多角落的人,可能沒有機會接觸到這樣的資源和產品。

我們希望能透過這些卡牌,幫助更多人打開心扉,建立真正深刻的連結與交流,讓愛在更多地方流動,帶來更多正向的力量。

未來有什麼預期?

未來還有有幾個比較大的計畫正在規劃與進行,包含:

- 製作小而巧的線上課程

- 實境節目

- 將卡牌系列產品推廣到更多國家

- 出書

除了出書之外,這些計畫都需要更多人才的投入,也需要更多資金運作。

如果我想做 Podcast 但沒經驗,我該怎麼做?

多閱讀、多找到一些好的資訊來源、多體驗不同活動、多覺察自己內心的感受,這些都有助於你成為一個更好且更有層次的創作者。

會想和剛創業的你說什麼?

創造與不同領域人才之間的弱連結,會為你帶來不同的機會、洞見以及優質的工作夥伴。

創業可以是一條充滿樂趣、成就感的旅程,帶著善念與利他的心,保持高標準,你終究會收穫意想不到的甜美果實。

有沒有在徵任何人才?

如果你擅長社群小編、客服管理、訂單管理、投放廣告相關,很歡迎你們跟我們聯繫。

思維槓桿是我待過最好玩的工作團隊,大家能抱持著開放的心境討論所有話題,每個人都知道成就這個品牌也是成就自己的最佳路徑。

可以在哪裡聯絡到你?

Instagram:mick_wang0811

在 Instagram 查看此個人檔案米克(@mick_wang0811)• Instagram 相片與影片