簡單的你&「ooFood」

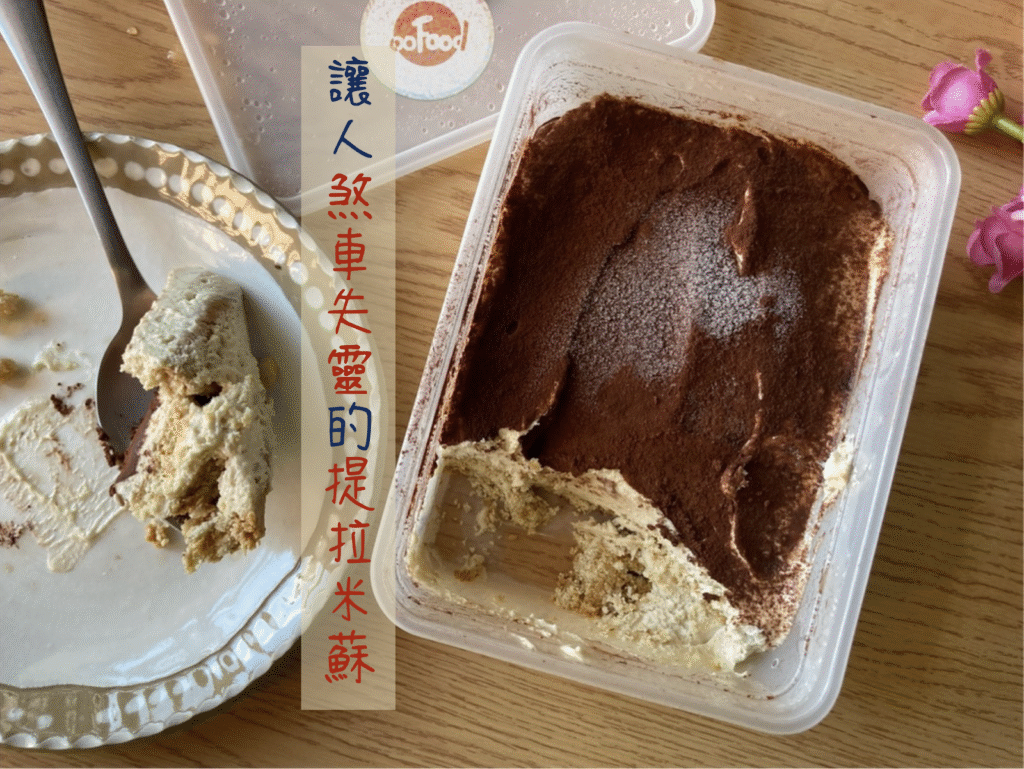

我是歐歐(oo),我做的美味甜點(Food),就叫做 ooFood。ooFood 的招牌是提拉米蘇,不過其實也賣很多其他甜點,包山包海的:起司蛋糕、布朗尼、生巧克力、上癮派、德國聖誕麵包、驢打滾、夾心餅乾……想到什麼就做什麼。未來說不定也會挑戰鹹的主食類。

我們是實力派的小店家,材料用得好、用料大方。我一直覺得,好吃其實很簡單。

規模不大,就是兩個人居家製作,純網路販賣。營收夠生活,一年可以出國一次自助旅行就很滿足了。大概就在開發票的邊邊,不過其實我也不想把它做太大。

有人說,工作的最理想狀態是「錢多、事少、離家近、睡到自然醒」,除了錢多,我都達成了!

是什麼契機讓你開始創辦「ooFood」?

從在澳洲吃到真正好吃的甜點開始,我就對甜點產生了濃厚的興趣。回到台灣工作後,我開始在同事之間試著分享自己的甜點作品,用「集資甜點」的方式,一次做給大家吃。每次我都會說:「這次要做什麼?一個人出多少材料費?」

當時就是一個「你出材料費,我來動手做」的概念。也很感謝那些願意多次支持的同事們,讓我有機會練習,也慢慢累積了信心。

那時我正在做一份為期一年的約聘工作,結束之後,我決定創立 ooFood。當時的想法其實很單純:我對自己做的甜點有信心,既然這樣,或許可以試著分享給更多人。只是我不太想開店,準備實體店面實在太費心力,也需要不少資金,所以就選擇以純網路販售的方式開始,簡單靈活,也很適合我的生活節奏。

創業初期做了什麼?籌備多少時間、資金?

當初(2014 年)是用 Facebook 粉絲頁開始的,搭配投放廣告,現在的經營方式也差不多,只是多了一個官方 LINE。

那時決定的東西很簡單:一個店名、三樣甜點(也是用集資的方式),用家裡現有的烤箱和冰箱,然後架設 Facebook 粉絲頁,就這樣開始了。慢慢累積客人、慢慢升級設備。因為一直做同一種甜點會覺得無聊,就開始嘗試更多不同的種類。十年下來,我已經能做五六十種不同的甜點(平常比較常賣的大約二十種)。至於 logo,是在第八年才誕生的 XD

在經營上,我一直有一個小小的原則:「不發抱怨文、多稱讚別人、先讓人放鬆。」這是我在澳洲感受到的一種生活方式,一種相較於華人社會更溫和正向、先安撫情緒再處理事情的風格。

我本身也不太喜歡抱怨,比較傾向直接解決問題,或者坦然接受無法改變的事。

我也想分享一個創業一路以來,領悟出「不生氣」的小方法:

當遇到一件讓你火大的事,不管是別人惹你還是自己搞砸,當下先不要生氣。「先把事情處理好,再來處理情緒。」等你真的可以氣的時候,往往已經不太氣了。而且你會發現:事情解決了,其實也沒什麼好生氣的。這樣久了,不只情緒變穩定,連自信也會提升,因為你有處理問題的能力。

怎麼找到你的第一客戶?

一開始當然有一些朋友熱情捧場,但我也知道不能一直靠朋友支持,所以很快就開始嘗試投放 Facebook 廣告。早期的廣告真的便宜、效果又好,現在則是貴很多了。

當時也會在 PTT 內湖版發文找客人。接單之後看客人要自取就約時間,或者也可以幫忙寄送。現在的流程其實也差不多,只是以前要手動登記收件人資料、匯款後一筆一筆對帳,現在則改用 7-11 的賣貨便。

如何行銷「ooFood」?

行銷一直是我最弱的一塊,完全沒有相關知識,甚至一開始連定價都忘了把自己工時算進成本。總之,就是自己拍照、自己寫文案,今年(第十一年)才開始試著用影片,幾乎也談不上什麼策略。

後來有自己去借書看,慢慢懂了一點廣告的概念,比如 A/B 測試、三階梯定價……但老實說,到現在廣告對我來說還是滿模糊的。我的作法還是很土法煉鋼:製作甜點菜單、寫介紹貼文,然後投放那篇貼文的廣告。效果不好(點擊率低、觸及率低)就停掉,再寫一篇新的試試。

我也自認沒有美學天分,配色、海報構圖這些,後來是直接買書來直接參考。

明明在甜點製作上,我可以不斷地想到改進方法,從工具設計、流程優化,到食材配方調整,靈感源源不絕。但一碰到行銷,我就會覺得一片模糊,完全抓不到心法,還在努力學習中!

創業以來營運的情形如何?

一開始,ooFood 是走類似集資型態/預購制的方式。提拉米蘇要湊到六的倍數才製作,起司蛋糕則是四個起跳。客人通常需要等上一兩週,因為這樣剛好可以用光材料,也不怕做了沒人買而浪費。

後來生意變好,就不再特別強調這一點,但製作上的概念還是延續下來:有訂單才製作,這樣甜點才新鮮,也不會浪費食物。

做到後來開始有點膩了,我就開始找各種各樣的食譜來玩。有個小技巧是:跳過中文搜尋,找原文食譜會比較特別。也順便舉辦每個月的猜猜樂,讓我跟粉絲都可以吃到不同的東西。這階段多半是小份量製作,不太符合商業利益。當新作品覺得還不錯的時候,就拿來正式販售。久而久之,商品就越來越多,彈性也變大。像缺蛋的時候我就做不用蛋的甜點,今年巧克力價格爆貴,我就跳過巧克力,改做其他的。

目前的模式是每個月更換兩樣上架商品,月月都有不同的甜點。通常像我這樣規模的工作室,會是同一種商品延伸出多種口味,比如六種口味的起司蛋糕、五種布朗尼。但 ooFood 做的是各式各樣風格不同的甜點:提拉米蘇、起司蛋糕、冰淇淋、半冷凍甜點、上癮派、費南雪、德國聖誕麵包⋯⋯讓大家可以體驗更多元的甜點。

經營上有遇到過什麼困難嗎?

我一直覺得自己是個很有解決問題能力的人。創業到現在,基本上沒遇過什麼特別大的困難。我的心態一向是:遇到問題,就交給未來的我去處理。不過今年開始,心裡多了一點對未來自己的擔憂,也許體力會下降,也可能腦袋沒有以前那麼靈光了。

我想跟大家分享的是:請試著培養自己動手解決小問題的能力。這種能力不是天生的,而是從生活中一點一滴累積來的。從日常的小不方便開始,例如:

動線不好,就重新安排家具和電器的位置;重複性的操作,就找工具或機器來輔助;市面上找不到現成的工具,就試著自己動手做一個。

甚至像情緒低落、睡不好這種事情,也可以用分析的方式來處理。以前我常覺得工作很累,後來才發現是因為工作時間太連續。現在我會安排每兩個小時休息一次,連續製作兩天後就空一天,這天只安排出貨不製作,讓自己恢復。

遇到不懂的問題,就去 Google,或借書來看。現在更方便了,也可以直接問 AI。說到底,市面上多數產品,都是為了解決生活中的不便(或者說,讓生活變得更便利)。所以我建議大家可以從解決日常的小麻煩開始,不僅能讓生活更有效率,也能練習觀察和動手處理的能力。

我也相信,「提出好問題」和「解決問題」一樣重要。以創業來說,當你看到一個好的東西,不管是文案、配色、商業模式,都可以問問自己:「這東西能不能拿來用在我自己的事業上?如果不能直接套用,我要怎麼改,才適合我?」

未來有什麼預期?

我的理想,其實很簡單:我自己吃什麼、做什麼,就賣什麼。

不過現實也不能不想。未來台灣人口會減半,甜點市場勢必會縮小,甜點可能會越來越難賣,甚至賣不動。所以我一直有個想法:想繼續賣給跟我年紀差不多的客人。他們大多已經是熟客了,也是目前最大的客源。但說真的,未來等我們都變老了,還會想吃什麼?還能賣什麼?我現在也還沒有答案。

所以我也準備了最壞的打算:哪天真的不行了,那就收掉去找份工作吧。

雖然如此,我其實很享受現在這樣工作與生活的平衡。錢不多,但也不累。每年能出國玩個一週,對我來說就已經很足夠了。

不知道大家有沒有聽過「富人與漁夫」的故事?

從前,有一位漁夫住在小漁村裡,每天清晨出海,捕撈剛好足夠的一天份,回家後陪家人、彈吉他、喝咖啡、看海。他過得簡單、自在又滿足。

有一天,一位富翁問他:「你為什麼不多捕一點魚?可以賺更多錢,買更大的船,成立公司,擴大營運,最後上市致富。」

漁夫問:「然後呢?」

富翁說:「然後你就可以退休,過上悠閒的生活,每天睡到自然醒,跟家人一起享受人生。」

漁夫笑笑地說:「但我現在,不就是這樣的生活嗎?」

這個故事說完後,我常覺得,我其實更喜歡漁夫的生活和價值觀。只是,這樣的選擇也伴隨著風險:沒有保障,可能做到老,萬一生一場大病,沒有錢醫就只能認了;而勤奮的富翁,則可能用他賺來的財富好好照顧自己的退休生活。

我看著我一些親戚,等到半退休才開始出國旅遊,但體力早已跟不上我們這輩人。走沒多久就累了,更不用說上山下海的行程。這讓我更深刻地感受到:如果等老了才開始享受生活,能做的,其實很有限。

如果我也想創業但沒經驗,我該怎麼做?

創業就像玩 RPG 遊戲一樣:請慢慢打怪、慢慢升級,有錢了再買裝備,一步一步往上走。

初期成本不要拉太高,要是你負擔得起、也失敗得起的程度。因為創業,某種程度就是一直在「失敗中前進」的過程。如果你一開始就投入太多,一次失敗可能就讓你站不起來了。

而「持續換裝備」也是很必要的。好工具可以幫助你更有效率地產出;沒有現成的工具,就自己動手做,或者訂做也可以。

拿我自己的經驗來說,我家最早是用一般家庭的兩門冰箱。後來生意有起色,就添購一台小型冷凍櫃。再後來嘗試擺攤,就去買了個露營用的保溫箱(雖然後來發現我不喜歡擺攤,就把它便宜賣掉了)。接著換成大型三門家用冰箱,又加了一個大型冷凍櫃。

烤箱也是從家裡現有的 16 公升小烤箱開始。就這樣,一樣一樣慢慢升級上來的。

如果時光可以倒流,會想和年輕時剛創業的您說什麼?

如果時光能倒轉十年,我當然會先告訴年輕的我樂透頭獎的號碼,直接先賺個一億,當作創業本金。接著買一點比特幣、長榮股票,等疫情之後再轉手買輝達。即使後面投資什麼都不做,光是一億本金加利息,我這輩子也夠用了,畢竟我本來就不是一個很會花錢的人。

現實回到創業上,還是要提醒年輕的我幾件事:

記得把廣告的成本算進去。洗碗機能早買就早買,別捨不得那三五萬塊。抹布多準備一點,七八條也不嫌多,一天換一條,直接丟洗衣機洗就好。

多依靠機械力,無論是工作還是生活:從勞力,轉向資本,再走向技術。

有沒有在徵任何人才?

沒有,只想維持兩人小店